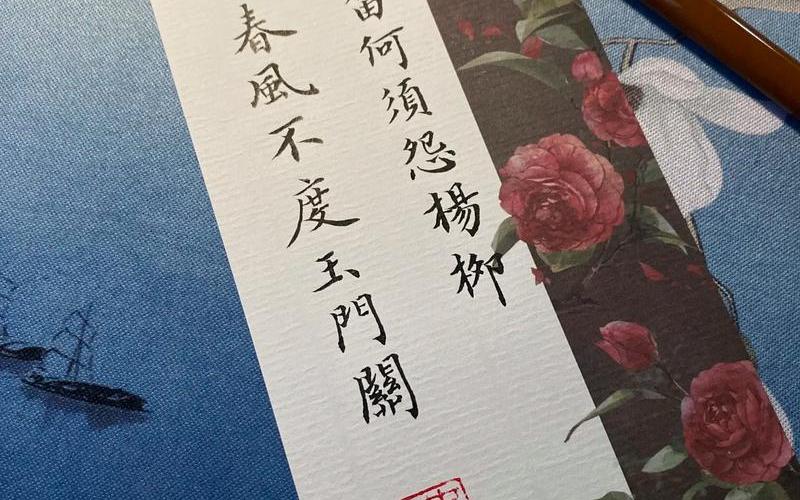

不度玉門關-姜迪何須怨良柳春風不度玉門關

在中國古代詩詞中,有一首著名的詩句“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”,出自唐代詩人王之渙的《涼州詞》。這首詩不僅描繪了邊塞地區的壯闊與荒涼,也深刻地表達了詩人對自然與人生的思考。下面,我們將從多個角度來解讀這首詩,并探討其背后的文化與歷史背景。

了解這首詩的背景是非常重要的。王之渙是唐朝著名的詩人,以其描寫邊塞風光的詩作而聞名。《涼州詞》就是其中一首,描述了黃河與孤城之間的壯麗景象,以及羌笛的哀怨之聲。詩句“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”表達了這樣一種情感:何必用羌笛吹奏哀怨的《折楊柳》曲調來埋怨春天來遲呢?玉門關一帶本來就是春風吹不到的地方。

這首詩的開頭“黃河遠上白云間,一片孤城萬仞山”描繪了一個壯闊而孤立的邊塞景象。黃河在遠處奔流于白云之間,一座孤城矗立在高峻的山嶺之中。這一景象不僅展現了自然的威力,也暗示了邊塞地區的孤獨與寂寞。接著,“羌笛何須怨楊柳,春風不度玉門關”這兩句詩,強調了邊塞的荒涼與寂寞。羌笛的哀怨之聲似乎在訴說著一種無奈與渴望,而春風不度玉門關,則意味著這里是春天無法到達的地方。

從文化角度來看,這首詩反映了古代中國人對自然與人生的思考。古代中國人常常將自然與人生聯系起來,認為自然的變化與人生的際遇有著深刻的關聯。詩人通過羌笛的哀怨與春風的缺席,表達了對自然與人生的無奈與渴望。這一主題在中國古代詩詞中非常常見,反映了人們對自然的敬畏與對人生的思考。

在歷史背景上,唐朝時期的邊塞地區往往是軍事沖突的前線,士兵們常常被派駐到這些地區,遠離家鄉。邊塞詩詞中常常流露著思鄉之情與對戰爭的無奈。這首詩雖然沒有直接提及戰爭,但其哀怨的氛圍與孤獨的景象,暗示了邊塞地區的艱難與寂寞。

這首詩的藝術價值也非常高。王之渙通過簡單的語言,描繪了一個完整的邊塞世界,并將自然與人生的主題融合其中。詩句的結構與節奏也非常優美,給讀者一種流暢的閱讀體驗。這首詩在中國古代詩詞中占有重要地位,常被作為教材來教授學生了解中國古代詩詞的藝術與文化價值。

這首詩的主題與現代社會仍然有著深刻的聯系。盡管現代社會已經發生了巨大的變化,但人們對自然與人生的思考仍然是永恒的主題。通過這首詩,我們可以更深入地理解古代中國人的文化與藝術,并從中汲取對現代生活的啟發。

相關內容的知識擴展:

中國古代詩詞中的自然與人生主題

在中國古代詩詞中,自然與人生是常見的主題。詩人通過描繪自然景象來表達對人生的思考與感悟。,李白的《靜夜思》中,通過月光與枕邊的對比,表達了對家鄉的思念與對自然的敬畏。

邊塞詩詞的文化背景

邊塞詩詞是中國古代詩詞中一個重要的體裁,常常反映了邊塞地區的艱難與寂寞。這些詩詞不僅描繪了邊塞的自然景象,也表達了士兵們的思鄉之情與對戰爭的無奈。,王昌齡的《塞下曲》中,通過對邊塞景象的描繪,表達了對戰爭的無奈與對家鄉的思念。

王之渙的詩歌藝術

王之渙是唐朝著名的詩人,以其描寫邊塞風光的詩作而聞名。他的詩歌常常通過簡單的語言,描繪出一個完整的邊塞世界,并將自然與人生的主題融合其中。,《涼州詞》中,通過羌笛的哀怨與春風的缺席,表達了對自然與人生的無奈與渴望。

中國古代“天人合一”的思想

中國古代的“天人合一”思想強調自然與人生的統一,認為自然的變化與人生的際遇有著深刻的關聯。這一思想在中國古代詩詞中非常常見,反映了人們對自然的敬畏與對人生的思考。