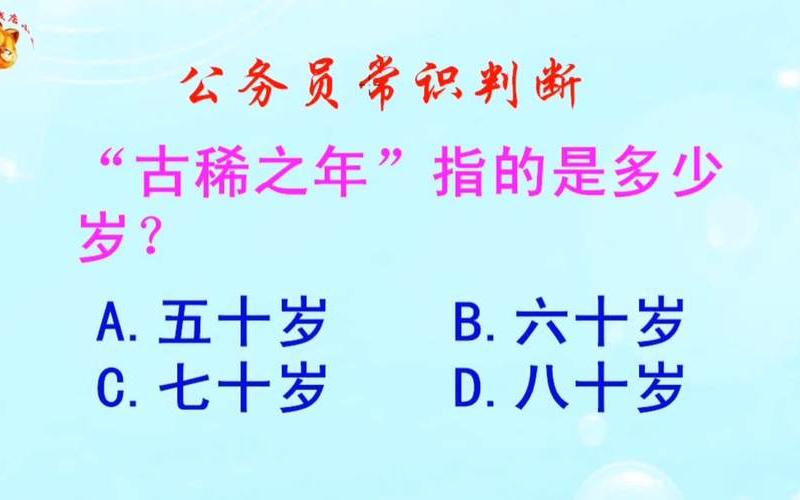

古稀之年指的是(古稀之年指的是多少歲?(單選))

在東亞文化中,在中國、日本和韓國,人們對年齡有著獨特的稱謂和文化解讀。其中,“古稀之年”是一個特別值得關(guān)注的概念,它源自唐代大詩人杜甫的詩句:“酒債尋常行處有,人生七十古來稀”。這句話表達了人生七十歲是非常罕見的意思,“古稀之年”指的是人到七十歲的時期。這個年齡階段不僅僅是一個數(shù)字,更是文化和歷史的見證。

在古代,七十歲是一個非常特殊的年齡,當(dāng)時的人們壽命普遍較短,能活到七十歲確實是稀有之事。“古稀之年”不僅僅是一個年齡的稱謂,更是對長壽的贊頌和祝福。這個概念也與孔子“七十而從心所欲”的思想相吻合,七十歲被視為人生一個自由自在的階段。

從歷史上看,“古稀之年”這一概念在明朝時期得到了的闡釋。著名書畫家唐寅(唐伯虎)在讀了杜甫的詩后,感慨自己已活過了“古稀”,并填了一首《七十詞》來表達他對人生的感悟。這首詩不僅反映了唐寅對人生的感慨,也體現(xiàn)了“古稀之年”在文化中的重要性。

在現(xiàn)代社會中,“古稀之年”仍然是一個重要的文化符號。人們會在七十歲時舉行慶祝活動,以表達對長壽的祝福和尊敬。“古稀之年”也常被用來形容一個人進入了人生新的階段,這個階段充滿了自由和自在。

除了“古稀之年”,古代還有許多其他年齡稱謂,每個稱謂都有其獨特的文化含義。,“而立之年”指的是三十歲,象征著人生的成熟和立足;“花甲之年”指的是六十歲,代表著人生的豐富和成熟。這些稱謂不僅僅是年齡的標(biāo)簽,更是人生不同階段的文化象征。

在探討“古稀之年”的過程中,我們也可以看到東亞文化對年齡的重視和對長壽的崇敬。這些文化元素不僅僅是歷史遺產(chǎn),更是現(xiàn)代社會中仍然具有重要意義的價值觀念。

相關(guān)內(nèi)容的知識擴展:

1. 古代年齡稱謂的文化意義

古代的年齡稱謂不僅僅是簡單的數(shù)字標(biāo)簽,更是包含了深厚的文化意義。每個年齡階段都對應(yīng)著特定的社會角色和文化期待。,“三十而立”意味著人生到了成熟和立足的階段,而“五十而知天命”則象征著人對自己生命和命運有了更深的理解。

2. 長壽文化的傳承

在東亞文化中,長壽一直被視為一種福氣和榮耀。“古稀之年”作為七十歲的稱謂,體現(xiàn)了對長壽的尊重和祝福。這種文化傳統(tǒng)在現(xiàn)代社會中仍然被延續(xù),人們會通過各種方式來慶祝和尊敬長壽者。

3. 年齡稱謂與社會角色

古代的年齡稱謂與社會角色緊密相關(guān)。,“花甲之年”不僅僅是指六十歲,還意味著人已進入了社會中較高的位置,擁有更多的社會經(jīng)驗和智慧。這種社會角色與年齡的對應(yīng)關(guān)系在現(xiàn)代社會中仍然具有重要的參考價值。

4. 文化象征的演變

隨著社會的發(fā)展,年齡稱謂的文化象征也在不斷演變。“古稀之年”這一概念仍然保持了其原有的文化意義和尊嚴(yán)。這種文化符號的延續(xù)不僅體現(xiàn)了對傳統(tǒng)的尊重,也反映了現(xiàn)代社會對長壽和人生階段的重視。

“古稀之年”不僅僅是一個年齡的稱謂,更是東亞文化中對長壽和人生階段的深刻解讀。通過對這一概念的探討,我們可以更深入地理解東亞文化對年齡和長壽的重視,以及這些文化元素在現(xiàn)代社會中的重要性。