古人為什么把錢幣稱為盤纏;古人為什么把錢幣稱為盤纏錢

在古代中國,人們常常將出門所需的路費稱為“盤纏”。這個詞語在許多古代文學(xué)作品中頻繁出現(xiàn),如《水滸傳》和《金瓶梅》。那么,古人為什么把錢幣稱為“盤纏”呢?這背后有什么歷史原因和文化背景呢?讓我們一起探索古代中國的貨幣歷史和“盤纏”的由來。

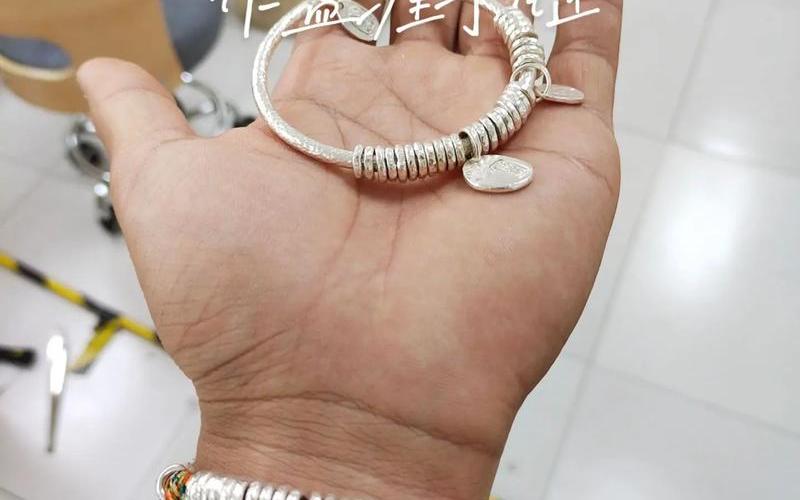

在古代,在宋朝之前,尚未出現(xiàn),貨幣主要以銅錢和真金白銀為主。銅錢是圓形的,中間有一個方孔,象征著“天圓地方”。這種方孔錢可以通過繩索串成一串,一般一千枚銅錢稱為“一貫”。由于銅錢的重量較大,一貫錢的重量約為6-8斤,攜帶起來非常不便。

為了解決攜帶問題,古人通常將一串一串的銅錢盤起來纏繞在腰間,這樣既方便攜帶,又能保證安全。這種方法在南北朝時期就已經(jīng)非常普遍。“盤纏”一詞源自人們將銅錢盤轉(zhuǎn)纏繞在腰上的做法,后來便直接用來形容路費。

在古代社會中,“盤纏”不僅僅指金錢,還包括出行路上的必需品,如食物和水。古人出行通常靠步行,雖然銅錢不能填飽肚子,但帶上一些干糧和水卻是必不可少的。“盤纏”在古人眼中不僅是經(jīng)濟支持,也是一種生存保障。

古代中國的貨幣歷史非常豐富,銅錢從秦朝開始流通,歷經(jīng)多個朝代的演變。在唐朝時期,銅錢開始以“通寶”為名,后來各朝沿用此名稱。這些古代銅錢不僅具有歷史價值,還有很高的收藏價值。

隨著社會的發(fā)展,“盤纏”一詞的含義也逐漸擴展。如今,“盤纏”主要指的是旅途中的路費,但在古代,它還包括了生活費和其他出行所需的物資。在《金瓶梅詞話》中,“盤纏”被用來描述家庭的生活費。

“盤纏”一詞的由來與古代中國的貨幣歷史密切相關(guān)。它不僅反映了古代人們攜帶貨幣的方式,也體現(xiàn)了出行所需的物資保障。隨著時間的推移,“盤纏”的含義逐漸演變,但其根源仍然是古代人們在出行時對安全和便利的追求。

相關(guān)內(nèi)容的知識擴展:

古代貨幣的演變

古代中國的貨幣從早期的貝殼、刀幣、布幣等逐漸發(fā)展到銅錢和。在秦朝時期,銅錢開始被廣泛使用,并且統(tǒng)一了貨幣制度。到了唐朝,銅錢開始以“通寶”為名,后來各朝沿用此名稱。這些古代銅錢不僅具有歷史價值,還有很高的收藏價值,如開元通寶和天禧通寶。

文學(xué)作品中的“盤纏”

在許多古代文學(xué)作品中,“盤纏”一詞頻繁出現(xiàn),如《水滸傳》和《金瓶梅》。這些作品通過對“盤纏”的描述,展現(xiàn)了古代社會的生活狀況和文化背景。,在《金瓶梅詞話》中,“盤纏”被用來描述家庭的生活費。

收藏價值

古代銅錢由于其歷史意義和藝術(shù)價值,具有很高的收藏價值。如開元通寶在2011年的古錢幣市場價值基本上都是60萬以上。這些古代錢幣不僅是歷史的見證,也是藝術(shù)品和投資品。

文化象征意義

“盤纏”不僅僅是一個經(jīng)濟概念,也具有深刻的文化象征意義。它代表了古代人們對安全和便利的追求,以及出行所需的物資保障。這種文化背景在現(xiàn)代社會中仍然具有重要意義,反映了人們對生活保障和安全的需求。

通過對“盤纏”的探討,我們可以更深入地了解古代中國的貨幣歷史、文化背景以及文學(xué)作品中的描述。這些知識不僅有助于我們理解歷史的演變,也為我們提供了豐富的文化資源。